Resilienz ist en vogue. Längst ist der Begriff in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen – im Coaching, im Gesundheitswesen, in Schulen und im privaten Alltag wird Resilienz als immer wichtiger wahrgenommen. Von einer reinen Modeerscheinung lässt sich aber nicht sprechen. Die Wurzeln des Resilienzkonzepts reichen mindestens bis in die 1970er Jahre zurück. Mit der Theorie der Salutogenese leitete Aaron Antonovsky damals einen Paradigmenwechsel ein: Weg von der Frage „Was macht Menschen krank?“, hin zu der Frage „Was hält Menschen gesund?“. Diese Perspektive bereitete den Boden für die Positive Psychologie und damit auch für ein Konzept, das die menschliche Widerstandsfähigkeit ins Zentrum rückt. Nach über 50 Jahren Forschung wissen wir heute viel darüber, welche Faktoren Resilienz beeinflussen und wie sie entsteht. Doch was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von „Resilienz“ sprechen?

Definitorische Ansätze – verschiedene Blickwinkel auf Resilienz

In der Fachliteratur finden sich unterschiedliche Zugänge zum Resilienzbegriff, die jeweils andere Aspekte in den Vordergrund rücken. Drei grundlegende Definitionsansätze (vgl. Arnold et al., 2023) lassen sich unterscheiden:

- Resilienz als Kapazität: Hier werden die personalen und sozialen Ressourcen betont, die Menschen dazu befähigen, Belastungen zu bewältigen, also beispielsweise Problemlösekompetenz, Selbstwirksamkeit und soziale Unterstützung.

- Resilienz als Outcome: Hier wird Resilienz insbesondere von ihrem Ergebnis her beleuchtet, das sich in einer erfolgreichen Anpassungsleistung zeigt.

- Resilienz als dynamischer Prozess: Hier wird insbesondere die dynamische Komponente der Resilienz akzentuiert, d.h. ihre Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt und ihre Wandlung über die Lebensspanne hinweg.Resilienz als Kapazität

Diese Ansätze begründen keine grundlegend verschiedenen Konzepte, sondern beleuchten unterschiedliche Facetten desselben Phänomens. Entsprechend erscheint Resilienz in aktueller Auffassung als ein multidimensionales, zeitlich und situativ variables, dynamisches und relationales Konstrukt zur Beschreibung erfolgreicher Bewältigung biografischer Krisen.

Multidimensional meint, dass Resilienz sowohl stabile Persönlichkeitsmerkmale als auch veränderbare Fähigkeiten umfasst. Dynamisch ist Resilienz, weil sie sich über die Lebensspanne hinweg wandelt und in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Relational schließlich verweist darauf, dass Resilienz nicht allein „im Individuum“ verortet ist, sondern im Zusammenspiel zwischen Person und Umwelt entsteht und sich immer an realen Herausforderungen formt. Resilienz basiert also auf transformatorischen Lernprozessen, in denen Erfahrungen neu eingeordnet, Bewertungsmuster modifiziert und Handlungsoptionen erweitert werden. Fasst man diese Aspekte zusammen, so könnte eine kompakte Definition wie folgt lauten:

Resilienz ist die kontextuell und situativ variable Fähigkeit von Menschen, durch das Zusammenspiel personaler und sozialer Ressourcen sowie lernbasierter Prozesse Krisen so zu bewältigen, dass sich daraus eine positive Entwicklung entfalten kann.

Risikofaktoren vs. Schutzfaktoren – Einflussgrößen für psychische Gesundheit

Die frühe Resilienzforschung konzentrierte sich darauf, Risiko- und Schutzfaktoren zu identifizieren, die psychische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter beeinflussen. Unter den kindbezogenen Risikofaktoren unterscheidet man primäre (genetische oder pränatal entstandene) und sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren, die sich durch ungünstige Interaktionen mit der Umwelt herausbilden. Hinzu kommen umweltbezogene Risikofaktoren wie chronische Armut oder familiäre Konflikte.

Schutzfaktoren wirken demgegenüber als Puffer und fördern positive Entwicklungsprozesse. Dazu zählen personale Ressourcen wie Selbstwert, Selbstregulation oder Problemlösekompetenzen sowie soziale Ressourcen – etwa der sozioökonomische Status der Eltern oder, besonders zentral, verlässliche Bindungen zu Bezugspersonen.

Dabei heben sich Risiko- und Schutzfaktoren nicht mechanisch gegenseitig auf; vielmehr wirken sie in einem jeweils individuellen und komplexen Zusammenspiel, in dem Resilienzfaktoren eine moderierende Schlüsselrolle einnehmen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2024, S. 34ff.).

Resilienzfaktoren – personale Ressourcen im Fokus von Prävention und Intervention

Mit den Resilienzfaktoren werden diejenigen Fähigkeiten fokussiert, die erlern- und entwickelbar sind. Während strukturelle Risiko- und Schutzfaktoren nur begrenzt beeinflusst werden können, lassen sich Resilienzfaktoren gezielt fördern. Erst der Fokus auf die entwicklungsfähige Seite der Resilienz erklärt und rechtfertigt die Popularität dieses Konzepts. Das bedeutet nicht, dass strukturelle Schutz- und Risikofaktoren außer Acht gelassen werden sollten, aber es erweitert das ansonsten rein psychologische Resilienzkonzept um eine pädagogische Komponente.

In der populärwissenschaftlichen Resilienzliteratur und in Praxisprogrammen wird diesbezüglich oftmals auf die zehn Lebenskompetenzen (‚life skills‘) der WHO verwiesen. Diese umfassen kognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten, die für ein gelingendes Leben und letztlich auch psychische Gesundheit förderlich sind. Rönnau-Böse (2013) hat auf Grundlage einer Metaanalyse der Resilienzforschung folgende sechs Resilienzfaktoren als zentral herausgearbeitet:

- Selbst- und Fremdwahrnehmung

Die Fähigkeit, eigene Emotionen und Gedanken sowie die der anderen angemessen wahrzunehmen und zu reflektieren. - Selbstwirksamkeit

Das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen und Ziele erreichen zu können. - Selbststeuerung

Die Fertigkeit, Emotionen und Verhalten flexibel an Belastungssituationen anzupassen. - Soziale Kompetenz

Erfolgreiche Interaktion, Empathie und der Aufbau unterstützender Beziehungen. - Problemlösefähigkeit

Das Finden konstruktiver Strategien zur Bewältigung von Stresssituationen. - Adaptive Bewältigungskompetenz

Die Fähigkeit, im richtigen Moment jeweils passende Strategien anwenden zu können.

Fazit: Resilienz basiert auf komplexen relationalen Wirkmechanismen

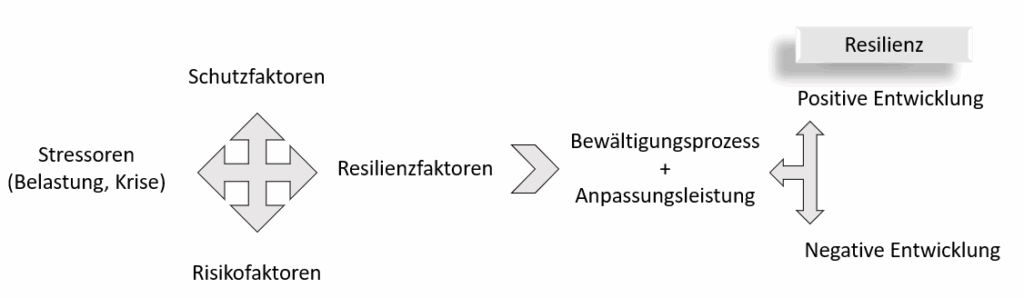

Resilienz als psychische ‚Widerstandskraft‘ zu bezeichnen, führt an der eigentlichen Pointe des Konzepts vorbei. Es geht eben nicht darum, Widerstand zu leisten, Krisen an sich abprallen zu lassen und Belastungen einfach auszuhalten. Resilienz beruht vielmehr auf Anpassungsprozessen – nicht nur als erfahrungsbasiertes Selbstlernen, sondern auch als aktive Lebensgestaltung, als Veränderung der jeweiligen Umwelt und Mitwelt. Es ist ein ständiger komplexer Zusammenhang am Wirken zwischen Stressoren in Form erlebter Belastungen oder Krisen, personalen sowie sozialen Schutz- und Risikofaktoren und Resilienzfaktoren. Resilienz erweist sich letztlich erst in der erfolgreichen Bewältigung dieser Stressoren in Form von Anpassungsprozessen. Das folgende Modell veranschaulicht diesen Wirkkomplex.

Wir können Resilienz stärken, indem wir bestimmte Fähigkeiten entwickeln, Risikofaktoren minimieren und Schutzfaktoren fördern. Und dennoch bedarf es eines dauerhaften Lernprozesses, um Resilienz aufrechterhalten und entwickeln zu können. Resilienz ist kein Zustand, den man einmal erreicht, sondern ein fortlaufender Entwicklungsprozess – und zugleich eine lohnenswerte Lebensaufgabe.

Literatur

Arnold, Miriam/Schilbach, Miriam/Rigotti, Thomas (2023): Paradigmen der psychologischen Resilienzforschung. Eine kleine Inventur und ein Ausblick. Psychologische Rundschau 74 (3), S. 154-165.

Fröhlich-Gildhoff, Klaus & Rönnau-Böse, Maike (2024): Resilienz. Utb, München.

Rönnau-Böse, Maike (2013): Resilienzförderung in der Kindertageseinrichtung. FEL, Freiburg

Schreibe einen Kommentar